Charlotte Block als Kind

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Erinnerungen meines Mannes meine eigenen sind, so genau und oft hat er sie mir beschrieben. Um die starken Frauen in seiner Kindheit habe ich ihn immer beneidet, so eine charismatische Bezugsperson wie Tante Lotte, die einem bereits als Kind auf spielerische Weise die Welt der Literatur und Kunst erschließt, hätte ich auch gern gehabt. Hier im Haus gibt es vieles, das an sie erinnert, etwa der Tante Lotte-Schrank in meinem Arbeitszimmer und die von ihr gemalten Bilder im Wohnzimmer. Die habe ich aus dem Keller gerettet und wir haben sie dann rahmen lassen. Auf einem ist ihre Freundin Ida, Jans Großmutter, zu sehen.

rechts Lotte Block

Geboren wurde Charlotte Block am 30. Mai 1892 in Gießen, ihr Vater war der Staatsrat Rudolf Block, gestorben ist sie am 7. Juli 1973 in Darmstadt, wo sie sich nach dem Tod ihres Partners Heinrich Adolph erneut niederließ. Die Kinderbilder von Tante Lotte habe ich erst vor zwei Wochen gefunden. Merkwürdigerweise haben wir auch die Alben ihrer älteren Schwester Ilse. Ich glaube, sie war Fotografin. Beide Schwestern hatten keine Nachkommen. In Gießen besuchte Lotte die Höhere Mädchenschule, dort hat sie möglicherweise auch Jans Großmutter, Ida Strack, kennengelernt. Durch die Versetzung des Vaters siedelte die Familie im Herbst 1907 nach Darmstadt um.

Lotte lebte viele Jahre im Elternhaus meines Mannes im Haus am Nahrungsberg in der mittleren Etage, zusammen mit Jans Großvater Heinrich Adolph, in „wilder Ehe“, wie man diese Lebensform früher nannte. Vielleicht hätten die beiden geheiratet, wäre sie nicht Studienrätin gewesen, doch so hätte sie bei einer Eheschließung automatisch ihre Stelle und jeglichen Anspruch auf ihre Pension verloren. Das rechtlich festgelegte Lehrerinnenzölibat verbot damals Lehrerinnen zu heiraten, bei Missachtung folgte umgehend die Kündigung. Das war für die selbstständige, selbstbewusste Lotte, die ihren Beruf liebte, sicher unvorstellbar. In meiner Kindheit äußerten sich die Erwachsenen noch oft herablassend über Lehrerinnen. „Die hat keinen mitgekriegt“, „Die denkt, die ist was Besseres“ und „Alte Jungfer“ waren Bemerkungen, die ich oft gehört habe, vielleicht war die unfaire Behandlung dieser Berufsgruppe den meisten damals gar nicht bewußt. Frauen hatten in den Augen der Gesellschaft wohl nicht das Recht, einen Beruf auszuüben, und wenn sie trotzdem die Kraft und den Mut dazu aufbrachten und ihre Eltern ihnen gar die Möglichkeit gaben zu studieren, hatten sie oft einen schweren Stand. Die ersten Frauen wurden erst um 1900 an deutschen Universitäten zugelassen, Promotionen waren eine absolute Seltenheit. Wer sich als Frau für eine selbstständige Berufsausübung als Lehrerin entschied, verzichtete damit bewusst auf Familie und Kinder, was für einige sicher auch eine emanzipatorische Bedeutung hatte. Erst 1957 wurde die Zölibatsklausel für verfassungswidrig erklärt. In den Schulen, die ich besuchte, gab es nur zwei (!) verheiratete Lehrerinnen, alle anderen waren „Fräuleins“. Doch 1957 war Tante Lotte bereits 65 Jahre alt und Jans Großvater seit sechs Jahren tot. Eine Beziehung, wie Jans Großvater und Lotte sie führten, wäre in unserem Dorf völlig unmöglich gewesen, aber in der ohnehin toleranteren Stadt Gießen gab es damit offenbar keine Probleme. Offiziell unterstützte sie den Witwer wohl bei der Haushaltsführung und bei der Betreuung der beiden ältesten Kinder. Zuerst arbeitete sie an ihrer ehemaligen Schule, ab 1936 hatte sie dann eine Stelle am Lyzeum inne.

Lotte Block vorn in der Mitte

Charlotte Block wollte ursprünglich Künstlerin werden, erhielt bei einem gewissen Professor Beyer Unterricht in Malerei, bildete sich an der Technischen Hochschule in Darmstadt künstlerisch weiter und unternahm in diesem Zusammenhang auch ausgiebige Reisen nach Paris und Rom. Es gibt ein Foto von ihr mit Malerkittel im Kreise anderer Künstler in einem Atelier. 1916 gab sie das Kunststudium auf und besuchte stattdessen die Viktoriaschule in Darmstadt. Im Mai 1917 erhielt sie das Zeugnis der Reife an der Großherzoglichen Studienanstalt zu Darmstadt. Als gewählter Beruf ist im Zeugnis Kunstgeschichte angegeben, doch bald beschloss sie, Studienrätin zu werden, weil ihr Talent ihrer Meinung nach nicht ausreichte für eine Laufbahn als freie Künstlerin. Zusätzlich erhielt sie 1918 als Ergänzung auch noch ein Reifezeugnis für Latein vom Realgymnasium zu Darmstadt. Lotte studierte in Tübingen, Heidelberg, München und zuletzt auch in Gießen Deutsch, Englisch und Kunstgeschichte, schloß das Studium 2021 mit hervorragenden Noten ab und promovierte kurz darauf, damals noch eine Rarität für Frauen, mit ihrer Arbeit „Das Verhältnis von Dichtung und Malerei in Dante Gabriel Rossettis Schaffen“ zum Doktor der Philosophie. Die Präraffaeliten lagen ihr zeitlebens am Herzen, wie ich von Jan weiß, denn sie hat ihm viel dazu erzählt. 1922 beendete sie ihr Seminarjahr am Pädagogischen Seminar der Viktoriaschule in Darmstadt. Vor mit liegt eine große grüne Mappe mit all ihren Seminarscheinen und Zeugnissen. Irgendwie rührt es mich, dass wir beide Deutsch und Englisch studiert haben, sie hat sogar Seminare zu denselben Themen besucht wie ich, hat sich auch intensiv mit dem Nibelungenlied und Beowulf beschäftigt.

Lotte mit der kleinen Hilde (1915)

Tante Lotte war die beste Freundin von Jans Großmutter Ida, die 1918 kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes nach nur sechs Jahren Ehe mit 28 Jahren an der Grippe starb, möglicherweise waren es aber auch Komplikationen im Kindbett bei der Geburt ihrer jüngsten Tochter Marianne. Wann genau Lotte und Jans Großvater ihre Liebe entdeckten, habe ich noch nicht herausgefunden. Vielleicht hat die gemeinsame Trauer um Ida sie verbunden, vielleicht waren sie aber auch einfach voneinander fasziniert. Jedenfalls zogen sie wohl 1925 zusammen, nachdem Lotte sich hatte versetzten lassen. Danach war sie an zwei Schulen in Gießen tätig. Tante Lotte wurde neben der Großmutter Emilie Strack zur fürsorglichen Bezugsperson für die mutterlosen Adolph-Kinder. Hilde war damals 7, Heinz 5 Jahre alt. Später wurde Lotte auch Jans Bezugsperson und „zweite Oma“. In unserem Familienstammbaum habe ich sie bewußt als „Partnerin des Großvaters des Partners“ eingetragen, denn ich fände es schade, wenn sie einfach vergessen würde.

Im Herbst und Winter durfte der kleine Jan nachmittags gegen fünf bei Tante Lotte auf dem Sofa die „heure bleu“ zelebrieren, eine kostbare Zeit, auf die er sich sehr freute. Wieder und wieder schaute er auf die Uhr und konnte es gar nicht abwarten, endlich nach oben zu laufen. Großvater Heinrich hielt sich während der Blauen Stunde immer in der Nähe auf, hörte den Gesprächen interessiert zu und freute sich am liebevollen Zusammensein von Enkel und Partnerin. Tante Lotte und der kleiner Jan machten es sich unter der großen lilafarbenen Häkeldecke auf dem Sofa bequem und Lotte begann zu erzählen, von Odysseus, Athene und Artemis, den Haimonskindern, Griseldis, der schönen Melusine, König Artus und Genoveva. Sie las ihm Gedichte vor oder rezitierte sie frei aus dem Gedächtnis, sprach vom Knaben im Moor und vom Erlkönig, brachte ihm auch die witzige Version mit Rede und Gegenrede „uff Hessisch“ bei, die Jan auswendig hersagen konnte. Im Internet finde ich zwar eine Version, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich dieselbe ist.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? (So lossen, so lossen doch rieden!) Es ist der Vater mit seinem Kind. (Der kunnde ’ne Droschke sich mieden!) Er hat den Knaben wohl in dem Arm, (Sall hä’n uffen Buckel sich hangen?) Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. (Das kann me vun’n Vadder verlangen!)

Lotte im Weihnachtskostüm

Sie brachte ihm auch die Datierung der Goetheschen Dramen anhand eines kleinen Eselsbrücken-Gedichts bei, das ich leider vergessen habe. Die einzige Zeile, an die ich mich noch erinnere, ist „Maria, seine Jungfrau Braut, schrie hell und laut“ (gemeint sind hier eindeutig die Dramen Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Braut von Messina und vielleicht auch Wilhelm Tell?). Ach, hätte ich es doch nur aufgeschrieben! Jetzt ist es zu spät! Jedenfalls hat der Knabe Jan seinerzeit mit der korrekten chronologischen Auflistung der Goetheschen Dramen das Aufnahmekomitee am Gießener Landgraf-Ludwigs-Gymnasium offenbar nachhaltig beeindruckt.

Pet

Auch mit der Malerei machte sie ihn vertraut, zeigte ihm Bilder von Rembrandt, Breughel und Feininger. Mein Mann erinnerte sich noch gut an das verblüffte Gesicht seiner Mutter, als der Kleine sie eines Tages still beobachtete, während sie in der Küche vor dem Fenster stehend prüfend ein Einmachglas gegen das Licht hielt, und dann urplötzlich verlauten ließ: „Jetzt siehst du genauso aus wie Rembrandts Sakia!“ Tante Lotte war damals natürlich schon älter und hatte auch schon weißes Haar. Manchmal malte der Großvater sie als Eule vor dem Mond, wie sie Pet, ihren kleinen Foxterrier, in den Klauen hielt. Irgendwo muss das Kinderbuch sein, in dem eine dieser Darstellungen sich erhalten hat. Ich glaube, es ist eine Uraltausgabe von den Heinzelmännchen von Köln, die ursprünglich Ida gehörte. Doch darauf hält die Eule keinen kleinen Hund, sondern zwei Mäuse in den Klauen.

Hypnos

Über Tante Lottes Sofa hingen viele Bilder, die sich ihrem kleinen Bewunderer, der gar nicht genug bekommen konnte von all den spannenden Geschichten, tief einprägten. Besonders beeindruckt war er von einem Detail des Isenheimer Altars, ich weiß aber nicht mehr genau, welches. Im Musée Unterlinden in Colmar hat er mir das Original mehrfach voll Begeisterung gezeigt, aber leider hat es mich enttäuschend wenig beeindruckt. Altäre sind so gar nicht mein Geschmack. Ganz im Gegensatz zum dunkel verblichenen Foto der Büste von Hypnos, dem Gott des Schlafes, den ich zunächst wegen seines geflügelten Hauptes für Hermes hielt. Leider fehlt der zweite Flügel, so dass man denken könnte, der Gott habe nur den einen. Hypnos, der Vater von Morpheus, dem Gott der Träume, war eine Erfindung des Dichters Ovid und wachte sicher gern über die schlafende und Geschichten erzählende Tante Lotte und ihren gespannten kleinen Zuhörer. Von ihrem Partner Heinrich wurde sie übrigens liebevoll-spöttisch „Eulonia Kürbiskaja vom Nahrungsberg“ genannt, denn sie hatte nicht nur eine Schwäche für Eulen, sondern auch für süßsauer eingelegte Kürbisse. Auch ich liebe Eulen und Kürbisse, aber letztere vor allem ausgehöhlt an Halloween und in Form cremiger Kürbissuppen.

Lotte und ihre Rosen

Gelegentlich gab es in der Wohnung gar kleine Privatkonzerte für den staunenden Enkel. Jans Großvater war evangelischer Pfarrer, Studienrat und außerordentlicher Professor für Theologie (er hat über dreißig Bücher verfaßt, wie ich neulich gezählt habe) und war nicht nur ein Predigertalent, er hatte auch eine schöne Tenorstimme. Er sang gern zu Hause gemeinsam mit Tante Lotte Kirchenlieder, auch a capella, ohne Klavier- und Orgelbegleitung. Aus politischen und weltanschaulichen Gründen hatte er mit Jans Vater große Probleme, doch der kleine Jan bildete das versöhnliche Band zwischen den beiden Männern. Er liebte seinen hochgewachsenen Großvater, der ihn oben auf den Schultern durchs Haus trug und jedes Mal vor Angst schlotterte, wenn der Kleine übermütig an der Ofentür rüttelte. Heinrich Adolph starb plötzlich und unerwartet 1951 mit nur 66 Jahren während des Silvester Gottesdienstes, unbemerkt von der restlichen Gemeinde, aufrecht in seiner Bank sitzend, das aufgeschlagene Gebetbuch noch auf den Knien, den Gehstock ans Bein gelehnt. Dass er tot war, fiel den anderen erst auf, als er sich nach dem Gottesdienst nicht von der Stelle bewegte.

Hermes auf Melaten

Als ich ein Bild für die Danksagung nach Jans Beerdigung suchte, konnte ich zu meinem Bedauern Tante Lottes Hypnos nicht finden und wählte stattdessen Hermes, der ja nicht nur als Götterbote unterwegs war, sondern auch die Seelen der Verstorbenen zu den Pforten der Unterwelt geleitete. Auch er hat ein geflügeltes Haupt, selbst wenn ihm die Schwingen nur aus dem Helm und nicht aus den Schläfen wachsen. Hermes war einer unserer Lieblinge, genau wie Odysseus, Athene und die rosenfingrige Eos. Jan hat mir die Ilias und die Odyssee zweimal komplett vorgelesen. Seine Lieblingsszene war die, als der greise Priamos nachts zu Achill kommt und um den Leichnam seines Sohnes bittet. Auf dem Melatenfriedhof gibt es eine Statue von Hypnos, die wir aus unerklärlichen Gründen nie gefunden haben. Doch vielleicht hat alles seine Zeit, selbst Statuen, und ich finde ihn beim nächsten Besuch auf Anhieb. Hermes hätte meinem Mann auch gefallen, ich weiß noch, wie wir ihn fotografiert haben. Es gibt mindestens sieben Versionen von ihm im Album. Tante Lottes Hypnos ist übrigens vor kurzem plötzlich wieder aufgetaucht wie ein echter deus ex machina. Ich suchte nach etwas völlig anderem, und da war er! Hatte sich an der Seite im Schrank versteckt und steht jetzt katzensicher in einem von Jans Regalen.

Die Dolomitenreise war ein Abenteuer, das nur mir und meinem Vater gehörte, und während wir uns immer weiter vom Dorf entfernten, fühlte ich mich zu meiner eigenen Verwunderung immer freier. Angst hatte ich keine, denn in Gegenwart meines Vaters konnte mir schließlich nichts passieren. Auch mein Vater wirkte wie verwandelt, und seine entspannte Stimmung war genauso überraschend wie ansteckend. Sonst war er schließlich fast immer unruhig, nervös und reizbar, man musste extrem vorsichtig sein mit allem, was man sagte und wie man es sagte, aber allein mit mir verwandelte er sich schlagartig in einen gut gelaunten Mann, der gern lachte und mit dem man einfach über alles reden konnte. Er hörte jetzt sogar richtig zu, was er normalerweise nur sehr selten schaffte, weil ihn seine eigenen Probleme so sehr beschäftigten und stressten. Diese Metamorphose wiederholte sich bei jedem unserer gemeinsamen Urlaube. Diesmal fuhren auch meine Cousine, ihr Mann und meine Tante mit, meist waren sie auf der Autobahn vor uns und winkten ab und zu aus einem der Autofenster. Gemeinsam machten wir Rast, aßen Butterbrote und tranken Kaffee, Cola und Limonade. Mein Vater hatte bei allen Reisen eine riesige Kühltasche dabei, die meine fürsorgliche Mutter bis zum Rand mit Delikatessen angefüllt hatte. Natürlich nur mit Sachen, die er gern aß, vor allem Wurstwaren. Nach ein paar Tagen roch die Riesentasche mit den weißen Henkeln für mich unangenehm und ich mochte daraus nichts mehr essen. Meinem Vater machte das offenbar nichts aus, aber er hatte den Proviant ohnehin rasend schnell verputzt. Er aß ausgesprochen gern, und bei diesem ersten Urlaub aß er meine Portionen immer gleich mit, denn ich tat mich mit unbekannten Gerichten schwer und hatte außerhalb meines Elternhauses ohnehin so gut wie keinen Appetit. Außerdem machte mir meine feine Nase Probleme. Die erste Pizza meines Lebens fand ich völlig ungenießbar, weil mich der Thunfischgeruch fatal an Topsis Katzenfutter erinnerte. Auch den geriebenen Parmesankäse rührte ich nicht an, denn er roch wie eine Mischung aus Schweißfüßen und Erbrochenem. Zum Glück liebe ich inzwischen italienisches Essen. Auch Parmesan.

Die Dolomitenreise war ein Abenteuer, das nur mir und meinem Vater gehörte, und während wir uns immer weiter vom Dorf entfernten, fühlte ich mich zu meiner eigenen Verwunderung immer freier. Angst hatte ich keine, denn in Gegenwart meines Vaters konnte mir schließlich nichts passieren. Auch mein Vater wirkte wie verwandelt, und seine entspannte Stimmung war genauso überraschend wie ansteckend. Sonst war er schließlich fast immer unruhig, nervös und reizbar, man musste extrem vorsichtig sein mit allem, was man sagte und wie man es sagte, aber allein mit mir verwandelte er sich schlagartig in einen gut gelaunten Mann, der gern lachte und mit dem man einfach über alles reden konnte. Er hörte jetzt sogar richtig zu, was er normalerweise nur sehr selten schaffte, weil ihn seine eigenen Probleme so sehr beschäftigten und stressten. Diese Metamorphose wiederholte sich bei jedem unserer gemeinsamen Urlaube. Diesmal fuhren auch meine Cousine, ihr Mann und meine Tante mit, meist waren sie auf der Autobahn vor uns und winkten ab und zu aus einem der Autofenster. Gemeinsam machten wir Rast, aßen Butterbrote und tranken Kaffee, Cola und Limonade. Mein Vater hatte bei allen Reisen eine riesige Kühltasche dabei, die meine fürsorgliche Mutter bis zum Rand mit Delikatessen angefüllt hatte. Natürlich nur mit Sachen, die er gern aß, vor allem Wurstwaren. Nach ein paar Tagen roch die Riesentasche mit den weißen Henkeln für mich unangenehm und ich mochte daraus nichts mehr essen. Meinem Vater machte das offenbar nichts aus, aber er hatte den Proviant ohnehin rasend schnell verputzt. Er aß ausgesprochen gern, und bei diesem ersten Urlaub aß er meine Portionen immer gleich mit, denn ich tat mich mit unbekannten Gerichten schwer und hatte außerhalb meines Elternhauses ohnehin so gut wie keinen Appetit. Außerdem machte mir meine feine Nase Probleme. Die erste Pizza meines Lebens fand ich völlig ungenießbar, weil mich der Thunfischgeruch fatal an Topsis Katzenfutter erinnerte. Auch den geriebenen Parmesankäse rührte ich nicht an, denn er roch wie eine Mischung aus Schweißfüßen und Erbrochenem. Zum Glück liebe ich inzwischen italienisches Essen. Auch Parmesan. Als ich die Dolomiten zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Die schiere Größe, die bizarren Formen, die ständig wechselnden Farben! Einige Märchen und Sagen aus der Region kannte ich bereits, ich wußte von Laurin und seinem Rosengarten und von den feinen Bergfräulein, den Vivane, die hoch oben in den Felsen leben. Meine Lieblingsgeschichte vom schönen Gordo, den unheimlichen Hexen und der Quelle des Vergessens las ich erst hier. Mein Vater war schon mehrfach in St. Ulrich gewesen und inzwischen mit der Familie, bei der wir wohnten, gut befreundet. Wir schliefen in einem Doppelzimmer, wohl weil es die preiswerteste Lösung war, vielleicht aber auch, damit ich mich allein nicht fürchtete oder weil mein Vater nachts nicht gern allein war. Leider schnarchte er und ich musste ihn regelmäßig anstupsen oder ihm die Nase zuhalten, damit er Ruhe gab. Aber er murmelte dann nur „Is‘ gut, Kind“ und schlief weiter. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte seine Fähigkeit geerbt, so tief und fest zu schlafen, aber leider bin ich genauso störanfällig wie meine Mutter. Bei der kleinsten Sorge oder Aufregung ist es aus mit der Nachtruhe. Bei späteren Urlauben war das unvermeidliche Doppelzimmer mir ziemlich peinlich, weil die anderen Gäste mich unweigerlich für seine junge Freundin oder Sekretärin hielten, was meinen Vater leider auch noch amüsierte. Bei unserem letzten Urlaub, im Schwarzwald, war ich immerhin schon dreiundzwanzig und wir waren der Skandal der Pension. Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass meine Mutter ursprünglich ein Doppelzimmer für meine Schwester und mich und ein Einzelzimmer für meinen Vater gebucht hatte, doch meine Schwester verlor kurz vor der Reise die Lust, und zwei Zimmer waren offenbar zu teuer.

Als ich die Dolomiten zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Die schiere Größe, die bizarren Formen, die ständig wechselnden Farben! Einige Märchen und Sagen aus der Region kannte ich bereits, ich wußte von Laurin und seinem Rosengarten und von den feinen Bergfräulein, den Vivane, die hoch oben in den Felsen leben. Meine Lieblingsgeschichte vom schönen Gordo, den unheimlichen Hexen und der Quelle des Vergessens las ich erst hier. Mein Vater war schon mehrfach in St. Ulrich gewesen und inzwischen mit der Familie, bei der wir wohnten, gut befreundet. Wir schliefen in einem Doppelzimmer, wohl weil es die preiswerteste Lösung war, vielleicht aber auch, damit ich mich allein nicht fürchtete oder weil mein Vater nachts nicht gern allein war. Leider schnarchte er und ich musste ihn regelmäßig anstupsen oder ihm die Nase zuhalten, damit er Ruhe gab. Aber er murmelte dann nur „Is‘ gut, Kind“ und schlief weiter. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte seine Fähigkeit geerbt, so tief und fest zu schlafen, aber leider bin ich genauso störanfällig wie meine Mutter. Bei der kleinsten Sorge oder Aufregung ist es aus mit der Nachtruhe. Bei späteren Urlauben war das unvermeidliche Doppelzimmer mir ziemlich peinlich, weil die anderen Gäste mich unweigerlich für seine junge Freundin oder Sekretärin hielten, was meinen Vater leider auch noch amüsierte. Bei unserem letzten Urlaub, im Schwarzwald, war ich immerhin schon dreiundzwanzig und wir waren der Skandal der Pension. Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass meine Mutter ursprünglich ein Doppelzimmer für meine Schwester und mich und ein Einzelzimmer für meinen Vater gebucht hatte, doch meine Schwester verlor kurz vor der Reise die Lust, und zwei Zimmer waren offenbar zu teuer. Das Besondere an dem großen Haus in St. Ulrich war der intensive Geruch nach Holz und verschiedenen Ölen und Lacken, denn der Vater und der älteste Sohn waren Herrgottschnitzer und im unteren Teil des Hauses gab es außer der übervollen Werkstatt noch einen riesigen hellen Raum mit zahlreichen Tischen, auf denen Figuren in allen Größen standen, die nur darauf warteten bemalt zu werden. Die meisten waren Heiligenstatuen, aber es gab auch Märchengestalten. Maria zeigte mir den Raum gleich am ersten Tag und ich war hingerissen. Sie war in der Familie für die Bemalung zuständig und ermunterte mich gleich, ihr zu helfen und die Figuren zuerst mit einem speziellen Öl und dann mit Lasurfarben zu behandeln. Ich hätte tagelang in diesem Raum bleiben können, denn ich liebte alles dort, die Atmosphäre, den Geruch, die Geräusche, aber vor allem die Versunkenheit und Konzentration, die Maria ausstrahlte. Der Raum machte mich schlagartig tiefenentspannt. In die abgetrennte Schnitzwerkstatt traute ich mich nur selten, weil ich die beiden Männer bei ihrer wichtigen Arbeit nicht stören wollte.

Das Besondere an dem großen Haus in St. Ulrich war der intensive Geruch nach Holz und verschiedenen Ölen und Lacken, denn der Vater und der älteste Sohn waren Herrgottschnitzer und im unteren Teil des Hauses gab es außer der übervollen Werkstatt noch einen riesigen hellen Raum mit zahlreichen Tischen, auf denen Figuren in allen Größen standen, die nur darauf warteten bemalt zu werden. Die meisten waren Heiligenstatuen, aber es gab auch Märchengestalten. Maria zeigte mir den Raum gleich am ersten Tag und ich war hingerissen. Sie war in der Familie für die Bemalung zuständig und ermunterte mich gleich, ihr zu helfen und die Figuren zuerst mit einem speziellen Öl und dann mit Lasurfarben zu behandeln. Ich hätte tagelang in diesem Raum bleiben können, denn ich liebte alles dort, die Atmosphäre, den Geruch, die Geräusche, aber vor allem die Versunkenheit und Konzentration, die Maria ausstrahlte. Der Raum machte mich schlagartig tiefenentspannt. In die abgetrennte Schnitzwerkstatt traute ich mich nur selten, weil ich die beiden Männer bei ihrer wichtigen Arbeit nicht stören wollte. Ich durfte Zwerge und Zahnstocherfrauen mit riesigen offenen Mündern lasieren und winzige Püppchen mit Hüten lackieren. Die Zwerge waren detailliert gearbeitet und alle unterschiedlich, die Püppchen einfach und sahen alle gleich aus. Wir bemalten die Püppchen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, zuerst die Hüte, dann die Gesichter und Körper, zum Schluss kamen Augen und Mund. Geduld war hier sehr wichtig. Zuerst musste alles gut trocknen, solange durfte man die Figuren nicht berühren. Manchmal erinnere ich mich beim Porzellanmalen an die Dolomitentage mit Maria, auch wenn ich nicht glaube, dass es in Marias Werkstatt auch so intensiv nach Nelkenöl roch wie beim Porzellanmalen. Nach jedem Einsatz in der Werkstatt schenkte Maria mir eine der von mir bemalten Figuren, und am Ende besaß ich zwei selbstlasierte Zwerge, eine Zahnstocherfrau und ein Püppchen, dessen Augen zwei exakt gleich große schwarze Pünktchen waren, der Mund war ein winziger roter Strich. Meine Hand hatte beim Malen kein bisschen gezittert, was Maria sehr gelobt hatte.

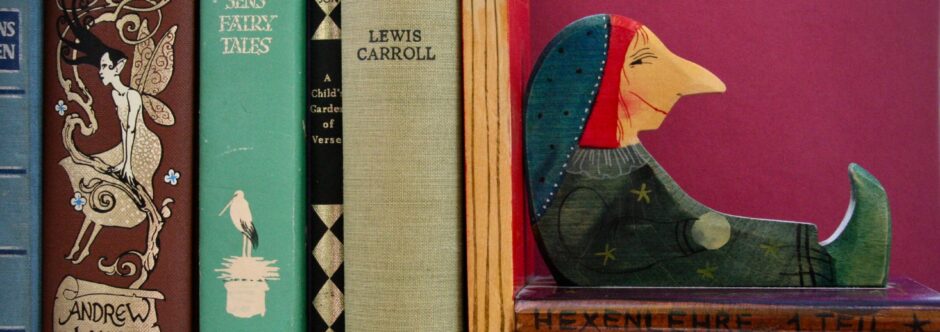

Ich durfte Zwerge und Zahnstocherfrauen mit riesigen offenen Mündern lasieren und winzige Püppchen mit Hüten lackieren. Die Zwerge waren detailliert gearbeitet und alle unterschiedlich, die Püppchen einfach und sahen alle gleich aus. Wir bemalten die Püppchen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, zuerst die Hüte, dann die Gesichter und Körper, zum Schluss kamen Augen und Mund. Geduld war hier sehr wichtig. Zuerst musste alles gut trocknen, solange durfte man die Figuren nicht berühren. Manchmal erinnere ich mich beim Porzellanmalen an die Dolomitentage mit Maria, auch wenn ich nicht glaube, dass es in Marias Werkstatt auch so intensiv nach Nelkenöl roch wie beim Porzellanmalen. Nach jedem Einsatz in der Werkstatt schenkte Maria mir eine der von mir bemalten Figuren, und am Ende besaß ich zwei selbstlasierte Zwerge, eine Zahnstocherfrau und ein Püppchen, dessen Augen zwei exakt gleich große schwarze Pünktchen waren, der Mund war ein winziger roter Strich. Meine Hand hatte beim Malen kein bisschen gezittert, was Maria sehr gelobt hatte. Normalerweise wagte ich als Kind nie zu sagen, wenn ich etwas wirklich, wirklich schön fand und unbedingt haben wollte, doch allein mit meinem Vater traute ich mich gleich zweimal. Ich erinnere mich noch an das bange Herzklopfen. Hoffentlich findet er die Sachen nicht zu teuer! Hoffentlich sagt er nicht nein! Das erste Objekt meiner Begierde war ein Märchenbuch mit Dolomitensagen, erzählt von Auguste Lechner. Ich entdeckte es in der Auslage eines Buchladens und es zog mich an wie ein Magnet. Das zweite, weit begehrenswertere Objekt, war eine Hexe aus Holz, die auf einem Bänkchen hockt, eifrig in einem Topf rührt und ein Eichhörnchen auf der Schulter hat. Mein Vater, der Einkäufe jeder Art hasste, äußerst selten in Läden ging und freiwillig eigentlich nur in Gartenmärkte (meine Bandbreite ist bei ähnlicher Grundabneigung zum Glück etwas breiter), machte allerdings zur Bedingung, dass ich mir Buch und Hexe selbst kaufen musste, was mir ein bisschen Angst machte, denn ich verstand die Leute hier nicht wirklich gut und kam auch mit der fremden Währung nicht zurecht. Alles kostete unfaßbar viele hunderte und tausende Lira! Doch ich wollte Buch und Hexe so schrecklich gern, dass ich mich allein mit Papas Geld in den Laden traute und überglücklich mit meinen Trophäen zurückkehrte. Mein Vater blieb währenddessen vor dem Schaufenster stehen, beobachtete mich und rauchte. Damals rauchten fast alle Erwachsenen.

Normalerweise wagte ich als Kind nie zu sagen, wenn ich etwas wirklich, wirklich schön fand und unbedingt haben wollte, doch allein mit meinem Vater traute ich mich gleich zweimal. Ich erinnere mich noch an das bange Herzklopfen. Hoffentlich findet er die Sachen nicht zu teuer! Hoffentlich sagt er nicht nein! Das erste Objekt meiner Begierde war ein Märchenbuch mit Dolomitensagen, erzählt von Auguste Lechner. Ich entdeckte es in der Auslage eines Buchladens und es zog mich an wie ein Magnet. Das zweite, weit begehrenswertere Objekt, war eine Hexe aus Holz, die auf einem Bänkchen hockt, eifrig in einem Topf rührt und ein Eichhörnchen auf der Schulter hat. Mein Vater, der Einkäufe jeder Art hasste, äußerst selten in Läden ging und freiwillig eigentlich nur in Gartenmärkte (meine Bandbreite ist bei ähnlicher Grundabneigung zum Glück etwas breiter), machte allerdings zur Bedingung, dass ich mir Buch und Hexe selbst kaufen musste, was mir ein bisschen Angst machte, denn ich verstand die Leute hier nicht wirklich gut und kam auch mit der fremden Währung nicht zurecht. Alles kostete unfaßbar viele hunderte und tausende Lira! Doch ich wollte Buch und Hexe so schrecklich gern, dass ich mich allein mit Papas Geld in den Laden traute und überglücklich mit meinen Trophäen zurückkehrte. Mein Vater blieb währenddessen vor dem Schaufenster stehen, beobachtete mich und rauchte. Damals rauchten fast alle Erwachsenen. Zu schaffen machte mir nur, dass ich die Höhenluft nicht gut vertrug, denn mir war während der ganzen Zeit fast immer schwindelig und der kleine Finger an meiner linken Hand stach, als steckten ganz viele Nadeln darin. Oben auf der Seiseralm wurde es so schlimm, dass ich zuerst blaß wurde und dann sehr unsicher auf den Beinen. Mein Vater merkte es sofort, nahm mich in seine Arme, trug mich zum Sessellift und wir fuhren zurück ins Tal. Selten habe ich mich so beschützt gefühlt. Dabei war es wunderschön auf der Alm bei den Haflingern mit ihren hellen Mähnen.

Zu schaffen machte mir nur, dass ich die Höhenluft nicht gut vertrug, denn mir war während der ganzen Zeit fast immer schwindelig und der kleine Finger an meiner linken Hand stach, als steckten ganz viele Nadeln darin. Oben auf der Seiseralm wurde es so schlimm, dass ich zuerst blaß wurde und dann sehr unsicher auf den Beinen. Mein Vater merkte es sofort, nahm mich in seine Arme, trug mich zum Sessellift und wir fuhren zurück ins Tal. Selten habe ich mich so beschützt gefühlt. Dabei war es wunderschön auf der Alm bei den Haflingern mit ihren hellen Mähnen.

Aber ich habe versprochen, die Augen geschlossen zu halten, also warte ich geduldig, bis ich seine Stimme höre, die leise meinen Namen ruft. Immer wieder. Von weither. Dann von sehr weither. Ich strecke die Arme aus wie eine Schlafwandlerin und folge seiner Stimme. Quer über die Weide, ein endloser Gang, keine Ahnung, wo ich gerade bin, ich folge nur seiner Stimme. Meine Füße bewegen sich vorsichtig, denn der Boden ist zwar weich und federnd, doch an einigen Stellen matschig und uneben. Ich könnte stolpern oder ausrutschen. Und überall liegen cowpats, in die ich nicht treten möchte. Merkwüdigerweise passiert das nie. Jetzt kommt seine Stimme aus einer anderen Richtig und ich drehe mich nach links, gehe weiter, bis die Stimme näher und näher klingt und ich mich endlich in seinen Armen wiederfinde. Sein Gesicht ist feucht und kühl vom Herbst und er nimmt mein Gesicht in beide Hände, küßt meine Stirn und meine Haare. Mit einem untrüglichen Sinn, den ich nicht benennen kann, spüre ich seinen Körper immer schon lange bevor ich ihn erreiche. Meine Schritte werden immer sicherer, finden mühelos ihren Weg, als würde mich ein starker Magnet anziehen. Als wir uns jetzt umarmen und halten, bin ich so glücklich, dass es mich fast zerreißt. Grenzenloses Vertrauen, perfect bliss, hier zwischen den Druidenbäumen im englischen Herbst, wo es außer uns keine Menschen mehr gibt, nicht hier und nirgendwo sonst auf der Welt. Der Nebel verwebt uns, bis wir uns in einander auflösen.

Aber ich habe versprochen, die Augen geschlossen zu halten, also warte ich geduldig, bis ich seine Stimme höre, die leise meinen Namen ruft. Immer wieder. Von weither. Dann von sehr weither. Ich strecke die Arme aus wie eine Schlafwandlerin und folge seiner Stimme. Quer über die Weide, ein endloser Gang, keine Ahnung, wo ich gerade bin, ich folge nur seiner Stimme. Meine Füße bewegen sich vorsichtig, denn der Boden ist zwar weich und federnd, doch an einigen Stellen matschig und uneben. Ich könnte stolpern oder ausrutschen. Und überall liegen cowpats, in die ich nicht treten möchte. Merkwüdigerweise passiert das nie. Jetzt kommt seine Stimme aus einer anderen Richtig und ich drehe mich nach links, gehe weiter, bis die Stimme näher und näher klingt und ich mich endlich in seinen Armen wiederfinde. Sein Gesicht ist feucht und kühl vom Herbst und er nimmt mein Gesicht in beide Hände, küßt meine Stirn und meine Haare. Mit einem untrüglichen Sinn, den ich nicht benennen kann, spüre ich seinen Körper immer schon lange bevor ich ihn erreiche. Meine Schritte werden immer sicherer, finden mühelos ihren Weg, als würde mich ein starker Magnet anziehen. Als wir uns jetzt umarmen und halten, bin ich so glücklich, dass es mich fast zerreißt. Grenzenloses Vertrauen, perfect bliss, hier zwischen den Druidenbäumen im englischen Herbst, wo es außer uns keine Menschen mehr gibt, nicht hier und nirgendwo sonst auf der Welt. Der Nebel verwebt uns, bis wir uns in einander auflösen. Plötzlich meldet sich die Angst. „Do you think we will always stay together? Even after you have gone back to Germany?” Daran will ich jetzt mitten im Glück nicht denken. Dass wir schon bald weit weg voneinander sein werden, weil ich mein Studium noch abschließen muss. Wir werden in unterschiedlichen Ländern sein, ein furchtbarer Gedanke. Ich wehre mich gegen die Angst, will nur an die Liebe glauben, obwohl ich ahne, dass Ferne und Abwesenheit uns auseinander zwingen werden. Ich weiß sehr wohl, dass uns jeder Tag dem Abschied näher bringt, aber ich will auch daran nicht denken. „Don’t go. Please. Don’t go. Why don’t you just stay?“ Ich bin hin und her gerissen. Vielleicht sollte ich wirklich bleiben. Hier bei ihm. Im Glück. Mir hier eine Arbeit suchen. Doch dann verschwinden alle störenden Gedanken, denn uns schützt der Druidenhain. Paradise. Where the dance is. Where the worlds meet. Follow my voice.

Plötzlich meldet sich die Angst. „Do you think we will always stay together? Even after you have gone back to Germany?” Daran will ich jetzt mitten im Glück nicht denken. Dass wir schon bald weit weg voneinander sein werden, weil ich mein Studium noch abschließen muss. Wir werden in unterschiedlichen Ländern sein, ein furchtbarer Gedanke. Ich wehre mich gegen die Angst, will nur an die Liebe glauben, obwohl ich ahne, dass Ferne und Abwesenheit uns auseinander zwingen werden. Ich weiß sehr wohl, dass uns jeder Tag dem Abschied näher bringt, aber ich will auch daran nicht denken. „Don’t go. Please. Don’t go. Why don’t you just stay?“ Ich bin hin und her gerissen. Vielleicht sollte ich wirklich bleiben. Hier bei ihm. Im Glück. Mir hier eine Arbeit suchen. Doch dann verschwinden alle störenden Gedanken, denn uns schützt der Druidenhain. Paradise. Where the dance is. Where the worlds meet. Follow my voice.

Der März ist kühl und morgens und abends wehen dünne Nebellaken und Weißwolken durch die Luft. Wenn man nach draußen schaut, sieht alles unwirklich aus. Wir verbringen zusammen mit zwei amerikanischen Freunden die Feiertage in einem rustikalen Blockhaus, das auf Stelzen steht und so viele große Glasfenster hat, dass es mir unheimlich ist, weil ich mich unablässig beobachtet fühle. Besonders nachts. Ich meine, draußen in der Dunkelheit lauter schwach leuchtende gelbe und grüne Augenpaare zu sehen, und ganz sicher streifen hier auch zahlreiche Tiere vorbei, vor allem Waschbären, die nachts sogar direkt unter dem Haus rumoren. Zumindest hoffe ich, dass es nur Waschbären sind. Ich traue mich im Dunkeln kaum aus dem Bett. Schon gar nicht ins Bad, das ebenfalls ein riesiges Glasfenster ohne Vorhänge und eine große Glastüre hat. Ich wage nicht, das Licht anzumachen, damit man mich nur ja nicht sieht. Wer weiß, ob nicht auch Monster oder Mörder da draußen herumlungern und mit hungrigem Blick hereinstarren. Die Assoziationen sind höchst unangenehm, denn ich habe schließlich oft genug Alpträume, in denen Bäder oder Zimmer mit durchsichtigen Wänden vorkommen, daher läuft meine innere Alarmanlage auf Hochtouren.

Der März ist kühl und morgens und abends wehen dünne Nebellaken und Weißwolken durch die Luft. Wenn man nach draußen schaut, sieht alles unwirklich aus. Wir verbringen zusammen mit zwei amerikanischen Freunden die Feiertage in einem rustikalen Blockhaus, das auf Stelzen steht und so viele große Glasfenster hat, dass es mir unheimlich ist, weil ich mich unablässig beobachtet fühle. Besonders nachts. Ich meine, draußen in der Dunkelheit lauter schwach leuchtende gelbe und grüne Augenpaare zu sehen, und ganz sicher streifen hier auch zahlreiche Tiere vorbei, vor allem Waschbären, die nachts sogar direkt unter dem Haus rumoren. Zumindest hoffe ich, dass es nur Waschbären sind. Ich traue mich im Dunkeln kaum aus dem Bett. Schon gar nicht ins Bad, das ebenfalls ein riesiges Glasfenster ohne Vorhänge und eine große Glastüre hat. Ich wage nicht, das Licht anzumachen, damit man mich nur ja nicht sieht. Wer weiß, ob nicht auch Monster oder Mörder da draußen herumlungern und mit hungrigem Blick hereinstarren. Die Assoziationen sind höchst unangenehm, denn ich habe schließlich oft genug Alpträume, in denen Bäder oder Zimmer mit durchsichtigen Wänden vorkommen, daher läuft meine innere Alarmanlage auf Hochtouren.